[대청호 소식지 2022년 가을호]

실개천과 금강 3 석천, 초강천 그리고 올갱이국

문광연 한국양서파충류학회 이사

2021년 12월 23일 갑자기 황간이란곳을 가고 싶었습니다. 황간은 대전과 김천의 중간 지점으로 대전에서 김천을 갈 때 가끔 지나간 곳이라 기억이 납니다. 오늘 문득 가고 싶은 이유는 석천과 초강천이 보고 싶기 때문입니다.

아침 8시 5분, 황간행 무궁화호에 몸을 실었습니다. 이른 아침이라 열차는 텅텅 비어 있습니다. 텅 비어 있는 기차지만 여행하기는 그만입니다. 20여분 지나고 있는데 동쪽의 산머리에서 해가 뜸니다. 해는 항상 동쪽에서 뜨지만 오늘따라 더 크게 보입니다.

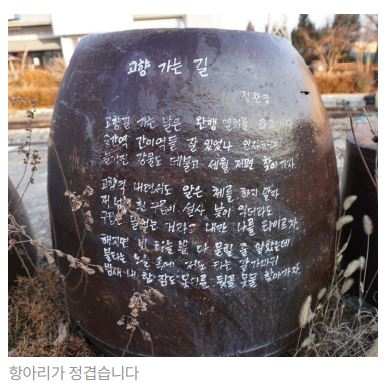

황간역에 내리니 장독대에 시를 적어 놓은 것이 눈에 들어옵니다. 장독을 엎어놓고 흰 페인트로 쓴 시가 이국적입니다. 누구의 생각인지 모르겠지만 참 멋집니다. 많은 시 중에서 정완영의 ‘고향 가는 길’이란 시가 눈에 들어옵니다.

작은 역 로비 옆에는 작은 도서관을 만들어 놓았습니다. 도서관 아래에는 옛날에 농사짓던 농기구를 전시하고 있습니다. 우리의 주식이 쌀이었으므로 벼를 키우는 농기구들과 짚으로 만든 것들이 보입니다. 참으로 다양하고 정겨운 물건들입니다. 우리 선조들은 어떻게 이런 농기구를 생각했을까요?

밖으로 나오니 온몸이 떨립니다. 영하 7도, 어제까지는 따뜻했는데 갑자기 추워진 날씨입니다. 집으로 돌아갈까? 망설여집니다. 역 앞으로 나오니 길옆에 지붕이 낮은 옛날 건물들이 다닥다닥 붙어있습니다. 날씨는 춥고, 배가 고파지기 시작합니다. 오늘은 집에서 아침을 안 먹고 왔습니다. 좁은 도로를 지나다 보니 낮익은 식당이 보입니다. 몇 년 전 지인들과 같이 와서 먹은 식당입니다. 메뉴는 모두 ‘올챙이 국밥’입니다. 황간 주변에는 강이 많고 올갱이(다슬기)가 많이 살고 있어서 이 주변 식당들은 모두 ‘올갱이 국밥’을 합니다. 아침 9시, 식당으로 들어가니 손님이 아무도 없습니다. 다행히 식사는 된다고 합니다. 잠시 후 올갱이 국밥이 나왔습니다. 흰밥, 김치, 썰은 매운고추 그리고 아욱과 된장을 넣어 끓인 올갱이국입니다. 파아란 올갱이가 입맛을 돋굽니다. 배가 고픈지라 순식간에 밥을 먹었습니다. 벽에는 그동안 다녀간 사람들의 낙서가 보입니다.

밖으로 나오니 한결 컨디션이 좋아졌습니다. 금강산도 식후경! 바로 강변으로 갑니다. 아뿔싸! 강변을 보는 순간 실망을 감출 수 없습니다. 흐르는 강물 옆에는 갈대나 버드나무들이 하나도 없고, 포크레인 소리만 요란하게 작업을 하고 있습니다. 물소리, 바람소리조차 들리지 않습니다. 저 강물에 살고 있던 올갱이, 피라미, 붕어들은 모두 어디로 갔을까요?

한참을 내려가니 하천이 세 개가 만나는 삼각지가 보입니다. 왼쪽은 초강천, 오른쪽은 석천입니다. 초강천 저 멀리 우뚝 솟은 칼날 같은 봉우리가 세 개 보입니다. 한눈에 봐도 ‘월류봉’이란 것을 알 수 있습니다. 월류봉은 조금 있다가 보기로 하고 오른쪽 산길로 접어듭니다. 바위 옆에 만든 잔도 같은 데크 길은 경관이 참 좋습니다. 왼쪽은 석천, 오른쪽은 벼랑의 바위에 소나무가 위태롭게 서 있습니다. 그런데 물빛을 보니 탁해 보입니다. 강바닥에 모래와 자갈이 거의 없고 넓은 바위들만 많이 보입니다. 바위 색깔이 검은색이니 물빛도 검게 보입니다. 그래서 하천의 이름을 ‘석천’이라고 지었습니다. 둘레길로 들어서니 이제야 물소리가 들립니다. 연두색의 솔잎과 바위의 물소리를 들어니 발걸음이 가벼워집니다. 상류의 강변에는 갈대들이 많이 보입니다. 갈대는 물을 정화하는 정수기와 같지요. 물가에 있는 버드나무나 갈대들도 모두 쓰임새가 있습니다. 이름 모를 돌 하나, 모래 한 줌도 이 세상에 쓰임이 없는 것이 있을까요?

저 멀리 높은 곳에 솟은 큰 봉우리가 세 개 보입니다. 백화산입니다. 석천의 물은 백화산 아래를 돌아 돌아 경상도에서 충청도쪽으로 흘러 금강으로 갑니다. 구름 한 점 없는 파란 하늘과 백화산의 봉우리들이 만나 참 아름답습니다.

석천의 중간쯤에서 발길을 돌려 반대쪽으로 내려옵니다. 갈 때는 산길, 올 때는 아스팔트길로 같은 길이지만 이렇게 느낌이 다를까요? 계속 내려오니 아까 본 월류봉이 눈앞에 나타났습니다. 석천과 초강천이 만나서 내려가니 물이 많아졌습니다. 강변을 따라 내려 갑니다. 대나무와 감나무가 보입니다. 누가 쌓았는지 작은 돌탑들도 보입니다. 깍아 지른 듯한 세 개의 봉우리와 강변의 바위 위에 정자도 보입니다.

우암 송시열 선생은 이곳이 너무 좋아 서원을 짓고 후학들을 가르쳤다고합니다. 옛 어른들의 풍류가 느껴지는 곳입니다.

월류봉은 ‘달도 머물다 간다’는 뜻입니다. 참, 이름도 잘 지은 듯 합니다. 구석기, 신석기, 선사시대, 삼국시대에도 강물은 월류봉을 휘돌아 나갔겠지요. 석천을 만난 초강천은 심천을 지나 금강으로 들어갑니다. 이곳 초강천은 하천의 상류이지만 수량도 적고 수질도 깨끗해 보이지 않습니다. 아침에 본 하천정화사업이 자꾸만 생각납니다. 강은 수 천년 아니 수 만년, 수 억년 동안 흘러 흘러 지금과 같이 되었겠지요. 그것을 하루 아침에 바꾼다는 것은 하천도 싫어하는 것입니다.

다시 황간역에 돌아오니 오후 2시 30분입니다. 배가 고파지기 시작합니다. 이곳에서는 메뉴를 고민할 필요가 없습니다. 또 아침에 먹은 올갱이 국밥입니다. 배가 고파서 그런지 아침보다 더 맛있습니다. 석천과 초강천에서 올갱이가 계속 잘 자라면 좋겠습니다. 오후 4시 21분, 무궁화호 열차에 몸을 실었습니다. 저 멀리 월류봉이 보입니다. 월류봉에서 앞으로도 계속 달이 머무르다 가면 좋겠습니다.